L’AFFONDAMENTO DEL VOPORETTO ‘GIUDECCA’

Memoria di un testimone oculare

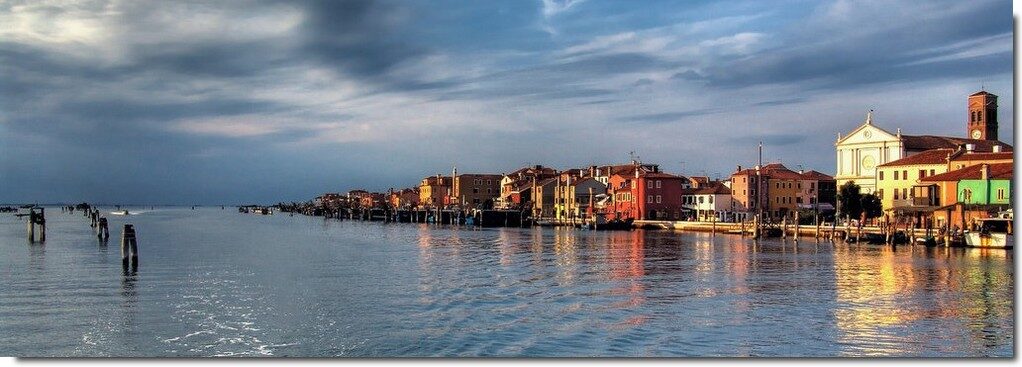

Era il venerdì 13 ottobre 1944 attorno alle ore 13. Avevo quattro anni, due mesi, cinque giorni. Abitavo qui davanti, vicino al cantiere Menetto al numero 16, con la porta di casa che allora si apriva verso la laguna. Tempo di guerra, con Pippo che la notte sorvolava i nostri tetti. Ricordo mia mamma che alla sera saliva su una sedia e con stracci riempiva tutte le fessure dei balconi, come fa il carpentiere con la stoppa tra un asse e l’altro della barca, per non far vedere la luce agli aerei che passavano o al ‘tedesco’ in perlustrazione. Spesso alla sera la cucina di casa mia si riempiva di persone, e io mi addormentavo sulla sedia a sdraio. Bambinetto, già cominciavo a giocare in questa piazza, insieme con gli altri bambini. Andavo all’asilo delle Madri Canossiane qui accanto alla Chiesa di Ognissanti, ma quel giorno ero a casa. Non so perché. Una bella giornata di sole, e io come al solito e come tutti i ragazzini, camminavo scalzo. All’improvviso un boato tremendo. Con mia mamma e le mie sorelle ci siamo buttati nel sottoscala, come dentro un rifugio. La mamma teneva salda la porta sbattuta dallo spostamento d’aria. Quando uscimmo dal nostro rifugio mi trovai a camminare sul pavimento di casa pieno di vetri rotti di tutte finestre, meravigliato che i vetri non mi pungevano e non mi tagliavano i piedi scalzi. Siamo usciti fuori. Di fronte a noi il vaporetto del Giudecca delle ore 13 che veniva da Chioggia e andava verso Venezia attraccando alla fermata della Rosa dopo il Santuario della Madonna dell’Apparizione, era fermo a metà laguna, piegato, ferito. Grida in piazza e in laguna. Alcune barche facevano la spola tra il relitto e la riva, e già intravvedevo il sangue di alcuni feriti… Non so quanto fui trattenuto lì. Poco dopo – con mia sorella Maria – andammo verso l’Ospedale di S. Antonio. Sulla riva mi apparve più tragica la visione dei feriti: ricordo un uomo trasportato in una carriola, un altro uomo che cercava di trattenere le viscere che gli uscivano fuori. Vidi le Suore di Maria Bambina che facevano servizio in Ospedale, con il loro soggolo bianco che cingeva il viso: immaginai che anche loro erano state ferite, e che quelle dovevano essere le bende. Non si seppe mai quanti furono esattamente i morti: 120, 150? Anche un sacerdote, don Giuliano Vianello; anche un diacono dei filippini… Quanti feriti e mutilati? Anche persone che poi da grande mi dicevano: C’ero anch’io, non so come mi sono salvato… Una delle tante inutili stragi provocate dagli aerei alleati; senza alcuna ricerca di responsabilità.  Per molti mesi vedevo il relitto del vaporetto mezzo affondato che emergeva come uno spettro in laguna vicino alla barena, una ferita sempre sanguinante nel cuore del paese: mi appariva sempre come un incubo tornando a casa da scuola… Qualche tempo dopo, (o forse prima) ci fu un bombardamento ‘in marina’ cioè verso il murazzo, vicino al campo Tre Rose e perirono molte persone. Mia sorella Maria poco dopo mi portò a vedere le rovine. Mi pareva la fine del mondo. Chiesi a mia sorella: “Allora adesso è finita la guerra?”. Con un cenno del capo mi fece sì.

Per molti mesi vedevo il relitto del vaporetto mezzo affondato che emergeva come uno spettro in laguna vicino alla barena, una ferita sempre sanguinante nel cuore del paese: mi appariva sempre come un incubo tornando a casa da scuola… Qualche tempo dopo, (o forse prima) ci fu un bombardamento ‘in marina’ cioè verso il murazzo, vicino al campo Tre Rose e perirono molte persone. Mia sorella Maria poco dopo mi portò a vedere le rovine. Mi pareva la fine del mondo. Chiesi a mia sorella: “Allora adesso è finita la guerra?”. Con un cenno del capo mi fece sì.

Ogni anno, nella domenica più vicina al 13 ottobre, dopo la Messa nella Chiesa di Ognissanti, il sacerdote esce in piazza per una benedizione al capitello e alla laguna, e una preghiera per le vittime del Giudecca e di tutte le guerre, con la gente e le autorità. Quest’anno la ricorrenza coincide con la domenica. Abbiamo avuto la guerra in casa, abbiamo portato le ferite della guerra nel cuore. E oggi? La tragedia della guerra ci penetra in casa e nel cuore dalla tv e dai social. Che cosa possiamo fare? Possiamo decidere ogni giorno di essere uomini e donne di pace nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente, nel nostro lavoro. Come ci invita papa Francesco, possiamo pregare per la pace, rivolgendoci a Dio Padre di tutti, a Gesù principe di pace, allo Spirito Santo amore e perdono. Possiamo affidarci con il Rosario a Maria, Madre nostra, Regina della pace.

Queste donne non uscivano quasi di casa, se non per emergenze e occasioni improrogabili. L’una appariva salda, certa, desiderosa. L’altra, più agitata, raccontava di ricerche su internet, accennava a contatti con altre persone che vivevano le stesse condizioni. Sempre la visita finiva con una preghiera e una benedizione. Uscivo affranto e consolato, portando in cuore l’immagine di una dedizione grande, di un amore assoluto verso il coniuge.

Queste donne non uscivano quasi di casa, se non per emergenze e occasioni improrogabili. L’una appariva salda, certa, desiderosa. L’altra, più agitata, raccontava di ricerche su internet, accennava a contatti con altre persone che vivevano le stesse condizioni. Sempre la visita finiva con una preghiera e una benedizione. Uscivo affranto e consolato, portando in cuore l’immagine di una dedizione grande, di un amore assoluto verso il coniuge.

Anch’io l’ho incontrato negli ultimi anni della sua vita, quando veniva a trovarci a Chioggia. Ricordo anche che una volta, insieme a don Lino Rebellato, siamo andati a Bologna a incontrarlo, e l’abbiamo atteso fino a tarda sera, dopo tutti i suoi impegni. Ma non ci aveva infastidito quell’attesa, pieni di meraviglia per quell’uomo che ci accoglieva, ci ascoltava, ci rilanciava.

Anch’io l’ho incontrato negli ultimi anni della sua vita, quando veniva a trovarci a Chioggia. Ricordo anche che una volta, insieme a don Lino Rebellato, siamo andati a Bologna a incontrarlo, e l’abbiamo atteso fino a tarda sera, dopo tutti i suoi impegni. Ma non ci aveva infastidito quell’attesa, pieni di meraviglia per quell’uomo che ci accoglieva, ci ascoltava, ci rilanciava.